【動画で解説】「AIエージェント」とは?仕組みや種類、活用例、生成AI・AIアシスタントとの違い

最近、生成AIのネクストステップとして注目されているのが「AIエージェント」です。

しかし「AIエージェントで何ができるのか」「従来のAIサービスと何が違うのか」知らない方は少なくありません。

そこで今回は、AI初心者の方でもわかりやすく「AIエージェント」の特徴と仕組み、メリット・デメリット、作り方について詳しく解説します。

AIエージェントの種類や活用例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

2025年はAIエージェント元年|特徴と仕組み

AIエージェントとは、いくつものAIモデルやデバイスを複合的に使いこなして、ユーザーの代わりに設定した目標を達成するための最適な手段やタスクを“能動的に”実行する技術です。

機械学習や自然言語処理などの最先端技術を使って、多種多様な業種やユーザーのニーズに応えられます。

実は、2025年はそんなAIエージェントにとって“元年”と言われています。

その理由は、Microsoft・Google・NVIDIAの各CEOが、2025年に入って一斉に「AI開発はエージェント段階に突入した」という主旨の発表をしたためです。

特に注目されているのが、2025年1月にOpenAIが発表した個人用のAIエージェントである「Operator」で、ユーザーの要望に合わせて、ブラウザ上で複雑なWeb操作を“自律的に”実行することが可能です。

AIエージェントの市場はアジア諸国を中心に進んでいるDX(※)に伴い今後拡大すると推定されており、2024年の市場規模は51億USドルだったのに対して、2030年には471億USドル、2032年には1036億USドルにまで拡大することが予測されています。

※DX:デジタル・トランスフォーメーションの略称で、社会や生活のインフラがデジタル化する変化を意味する

AIエージェントの特徴

AIエージェントを知る上でポイントとなる特徴は主に4つあります。

能動性・自律性

AIエージェントは、能動的・自律的に動作する機能を備えていて、これは人間が設定したプログラムやルールに従うだけではなく、AIエージェント自身で判断できるということです。

この能動性・自律性によって、これまでの生成AIを使う場面よりもさらに、ユーザーが効率的でスピーディな意思決定をできるようになります。

自動化能力の高さ

AIエージェントは、ユーザーが設定した目標に対して、タスクの設定や実行を自動化でき、これまで人がしていた単純作業を短時間でこなすことが可能です。

そのため、人件費の削減や労働環境の向上につながり、生産性アップも期待できます。

スケーラビリティ

スケーラビリティとは、簡単に言い換えると「適応性や順応性が高い」ことを意味します。

AIエージェントはデータ環境やプログラムの変化へ速やかに適応して、パフォーマンスをベストな状態に調整できる点も重要なポイントです。

そのため、エンドユーザーの傾向やトレンドが変わりやすい分野でも多く活用されています。

学習能力の高さ

AIエージェントは、ユーザーが使うたびに行動履歴を継続的に学習して、過去のデータから段々とパフォーマンスを高めていきます。

つまり、使えば使うほど業務内容にフィットして成長するということです。

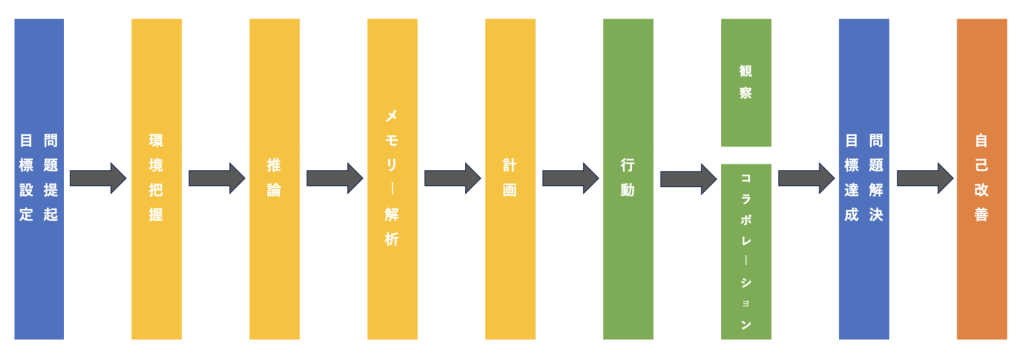

仕組み

AIエージェントは、原則として以下のステップで業務を遂行します。

【環境把握・推論】

状況や物理的な空間などを把握し、そこから社会的な論理と最新情報を踏まえて、問題解決や目標達成に向けた推論を立てます。

【メモリー解析】

推論がまとまったら、AIエージェントの短期的・長期的メモリーやコンセンサスメモリー、エピソードメモリーから過去のデータを抽出して、現状に適用させます。

【計画・行動】

過去のメモリーや強化学習、ディープラーニングなどさまざまなアルゴリズムを使って、問題解決や目標達成に必要なステップを決め、行動(※)を実行します。

※AIエージェントの行動とは、機械やシステムを稼働させるなどの物理的な行動だけではなく、メッセージの送信やデータ更新などのデジタル分野も含まれる。

【観察】

センサーデータや自然言語処理など様々な形態で、自身の行動経過を観察し、改善・データ保存します。

【コラボレーション】

業務の複雑さや環境によっては、人間や他のAI エージェントと連携して行動する場合もあります。

【自己改善】

AIエージェントはメモリー機能や自己改善機能が優れており、推論から実行までの経験や人間からのフィードバックに基づいて自身の動作を調整できます。

その機能によって、さらなるパフォーマンス向上を実現させるのです。

業務遂行のステップは人間がいい結果を出す場合と同じですが、これを短時間かつ高度にこなせるところがAIエージェントの優れているところです。

AIエージェントを活用するメリット

AIエージェントを活用する主なメリットは、主に4つあります。

- • 人間の作業を最小限に抑えてプロセスを効率化・自動化できる

- • AIエージェントに単純作業やタスクの整理を任せると、人間はよりクリエイティブな業務に集中できる

- • ユーザーや業務内容に合わせて細かくパーソナライズ(カスタマイズ)できる

- • 生成AIよりも踏み込んだ高度のデータ分析が可能

これらの強みによって、作業効率や生産性、顧客満足度アップを見込めます。

AIエージェントと生成AI・AIアシスタントとの違い

AIエージェントについて調べると「これまでの生成AIサービスとどこが違うのか」と気になる方も多いでしょう。

確かに、ChatGPTやGoogle Geminiなど人間の質問や指示に対して回答を返すチャットボット型AIサービスを利用すれば、短時間で膨大なデータを分析・要約できます。

しかし、これらの生成AIとAIエージェントには大きな違いがあります。

行動のきっかけ

AIエージェントと生成AIの一番大きな違いは、問題解決や目標達成に対する行動のきっかけが大きく異なります。

| AIエージェント | ・アプリケーションなどのツールや情報源を特定しないで、自律的・能動的に最適なタスクを遂行する。 |

| 生成AI | ・生成AIは人間から与えられたプロンプト、つまり指示に沿って受動的にテキスト、画像、音声、動画などを生成する。 |

つまり、生成AIは「言われたことを予想以上に高いクオリティで回答すること」はできても、AIエージェントのようにその先の行動やタスク実行はできません。

学習機能のレベル

AIエージェントにも生成AIにも学習機能が搭載されていますが、そのレベルに違いがあります。

| AIエージェント | ・タスク実行後の結果を踏まえて自己評価して成長し、パフォーマンスを高めていく。 |

| 生成AI | ・生成AIもプロンプトに対して回答するという一連のプロセスを繰り返すことで、段々とパフォーマンスを高めていく。 |

このように、生成AIとAIエージェントは根本が似ていても、AIエージェントの方がより“できる人”の思考に近いため、様々な分野で生成AIからAIエージェントへの切り替えが進んでます。

AIエージェントとAIアシスタントの違い

AIエージェントとよく間違われるのが「AIアシスタント」ですが、こちらも生成AIから進化した技術です。

ただし、AIエージェントよりも自律性が低く、目標達成にはユーザーのプロンプト入力と指示が必要です。

また、 AI エージェントよりも複雑なタスクを処理するのは苦手で、単純なタスクをスピーディに遂行に適していると言われています。

AIエージェントの種類

AIエージェントは便利なツールですが、いくつかの種類に分かれて、業務内容に適したタイプは異なります。

個人が使う「パーソナルエージェント」と、企業が使う「企業エージェント」に分かれていて、それぞれ7つのタイプがあるので違いを押さえておきましょう。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 単純条件反射型エージェント | ・一番シンプルな構造を持つAIエージェント。 ・事前に設定したルールに従って行動するので、企業のサポートサービスでよくある質問にチャットボットが回答するシステムなどに使われる。 |

| モデルベース条件反射型エージェント | ・センサーなどと組み合わせると状況変化に瞬時に対応できる (例) 工場のライン制御などに使われる。 |

| 目的(目標)ベース型エージェント | ・目的や目標達成に向けて最適行動を選択する。 ・システムが複雑で維持費が高くなりがちなので、どの業態でも採用した方がいいとは限らない。 (例) ・車の自動運転システムで、渋滞や交通事故のリスクを避けて最適なルートを導き出せる。 |

| 学習型エージェント | ・経験値からの自己改善を重視したAIエージェント。 ・カスタマーサービスのシステムなどに採用され、トラブル事例などを蓄積して、最適な行動を選択できる。 |

| 効用ベース型エージェント | ・問題解決や目標達成に加えて、最大限の効果を出したりユーザーの満足度を高めることを重視するAIエージェント。 ・仕組みが複雑で、運用コストが高い。 (例) 金融におけるAIトレーダーなどに活用される |

| 階層型エージェント | ・1つの業務に対するタスクだけではなく、さらに下位の複数エージェントに対しても行動できる高度なAIエージェント。 ・各社が独自開発するため、構築コストは高い。 (例) 自動車や精密機械などの製造ラインや、複雑な物流システムなど、たくさんのタスクを並行して処理しなくてはいけないシーンで活用される |

| コラボレーティブ・エージェント (マルチエージェント) | ・問題解決や目標達成に向けて、他のAIエージェントと協力する機能が搭載されている。 ・それぞれの分野に特化したAIエージェントが連携して1つのタスクをこなす。 (例) 顧客からの問い合わせを受け付けるAIエージェント・製品情報やトラブル回避を得意とするAIエージェント・物流を専門的にこなすAIエージェント・過去のクレームや顧客データを管理するAIエージェントが1つのタスクに関わる |

このようにAIエージェントと言っても、得意分野や重視するポイントが異なるため、コストをかけるのであれば「自動化・効率化したい業務内容に合うAIエージェント」を構築する必要があります。

AIエージェントの作り方

業務で使うAIエージェントは、原則として取り扱う製品やサービス形態に合わせて「作る」ものです。

企業規模によっては、業務フローに合わせてイチから全てAIエージェントを構築したり、最新AIエージェント技術の開発を進めているところも少なくありません。

ただし、AIエージェントの構築には時間とコストがかかるので、中小規模の会社ではVertex AI Agent Builder(※)などのサービスを使って、ノーコード(もしくはローコード)でAIエージェントをパーソナライズするケースが増えています。

※Vertex AI Agent Builder:Google Cloudが提供しているAIエージェントの構築プラットフォーム

ただし、いきなりAIエージェントを作るにはデータ収集やコストなど負担が大きいので、個人が使う場合や業務の試行段階は、以下のようなお手軽なシステムを試してみることをおすすめします。

- ・OpenAIが提供する「ChatGPT Operator」

- ・無料で使える「DeepseekのV3」

これらのサービスは、Webブラウザやアプリで使えて、スケジュールやタスクを管理するのに便利なので、最近は個人が利用するケースも増えています。

初めてAIエージェントを使う方はまず手軽に使えるシステムでAIエージェントの優秀さを確認してみましょう。

こんなシーンでも!AIエージェント技術の活用例

「AIエージェントは未来の便利ツール」と思われがちですが、既に私たちの生活において色々なシーンで活用が始まっています。

個人が使うパーソナルエージェントの場合

- • スケジュールやメール、タスクの管理

- ・知りたい情報の収集と分析結果に基づいたその後の行動

- ・インターネット上のパスワード管理や再選定

- ・各種トラブルの自動解決

- ・スマートスピーカーによる様々な行動実行

業務で使う企業エージェントの場合

【全体(業種問わず)】

- ・マーケティング調査や営業分析

- 24時間365日対応のカスターマーサポートとして、質問への応答や返品・返金処理対応をAIエージェントがチャットボットで対応

- ・人事における履歴書の精査や面接のスケジュール調整、入社後の実績追跡

- ・事業者のBCP(※)対策

※BCP:災害・事故やシステム障害などの被害を受けた際に、事業を継続・復旧するための計画

【製造業】

- ・自動車の自動運転の技

- • 工場での生産ラインの最適化や機械故障などトラブルへの迅速な対応

- • サプライチェーンにおける在庫管理や最適な配送プランの提案、季節や景気を踏まえた需要予測

【物流】

- ・交通状況や天候情報を踏まえた最適な配送ルートの提案

- ・倉庫の自動管理

【金融】

- 市場動向のリアルタイム分析と自動取引

【医療・福祉】

- 過去の症例やカルテ情報、検査結果、生体データ(体温・脈拍など)、活動データ(姿勢など)、環境データ(温度・湿度など)を踏まえた治療プランの作成

- 個人データに基づいた介護プランの作成

【教育・保育】

- ・生徒の特性や進捗状況に合わせて問題や解説を提案できる教育(保育)プランの作成

【建築・建設】

- ・温度調節やセキュリティ管理を自動化できるスマートホームやスマートビルティング

- ・省エネ計算などを踏まえた設計プランの作成

【サービス・娯楽】

• ユーザーの要望(思考)に合わせた旅行プランやエンターテイメントプランの提案

このように、企業の使うAIエージェントは、業務形態に合わせてかなりパーソナライズされ、分野や業態、会社ごとに独自のシステムを構築しているケースは少なくありません。

そのため、多種多様な業種でAIエージェントの活用が始まっています。

AIエージェントを使う時の注意点

便利で画期的なシステムであるAIエージェントですが、業務に取り入れる前に知っておかなくてはいけない注意点もあります。

構築にはコストと時間がかかる

AIエージェントのシステムを開発したり業務内容に合わせて構築するには、コスト・時間がかかります。

また、一度システムができても最初のうちは全てのタスクに対応できなかったりエラーが多発するケースも珍しくありません。

構築には膨大なデータが必要

メリットを得られるエージェントシステムを構築するためには、十分な分析ができるほどのデータ量が必要です。

また、初期のペルソナ設定を間違えると、対応にブレが生じる可能性があるので注意しましょう。

企業のターゲットに刺さる製品やサービスを作るためにAIエージェントを活用する場合は、初期構築の段階でペルソナを細かく設定すると、エージェントの対応やキャラクターが一貫し、顧客の満足度アップやリピートにつながります。

ハルシネーションがある

AIエージェントを使う際は、ハルシネーション(※)にも注意しましょう。

※ハルシネーション:AIが存在しない情報を作り出してしまう現象

AIエージェントが生成したプラン遂行した行動に、間違ったものが含まれる可能性はゼロではありません。

そのため、業務をAIエージェントに丸投げせず、重要な決断が求められるシーンにおいては、人間が検証や意思決定できるフローにすることが重要です。

責任の所在が分かりにくい

倫理的・法的な側面でも、AIエージェントが問題視されるケースもあります。

AIの行動がどのようなプロセスを踏んで導き出されたか分かりにくいので、万が一トラブルになった場合、その責任がどこにあるのか判断できません。

そのため、行動プロセスの透明性を重視して、トラブルケースごとのガイドラインを作り、ユーザーに信頼してもらえるサービス整備が重要になります。

情報漏洩・ハッキングのリスクがある

セキュリティと個人データの保護も徹底する必要があります。

なぜなら、AIエージェントはクラウド上でデータを保管するので、情報漏えいや不正アクセスのリスクが伴うためです。

専門スタッフが必要

AIエージェントを導入して効果的に運用し、さらにトラブルやエラーの時にすぐ対応できるようにするためには、専門知識を持った人材が必要になる点にも注意しましょう。

社内で対応できる人材を確保することが難しければ、外部サービスと連携して色々な場面でスムーズにコミュニケーションを取れるようにしておく必要があります。

ただし、日本ではまだまだAIエージェントのプロフェッショナルと呼べる人材が不足していることから、中小企業では採用が進んでいないのも現状です。

そのため、みなさんもまずは手軽に使える既製のAIエージェントサービスを使ってみるところから始めてみましょう。

まとめ|今からAIの新時代に備えましょう

AIエージェントは、従来の生成AIとは異なり、能動的・自律的にAIが行動する最先端技術で、様々な分野にて活用が始まっています。

ただし、まだ開発段階であり“完璧”とは言えず、導入にはコストと時間、手間がかかる点は否めません。

そのため、現時点では将来的な導入に向けてAIエージェントのメリットを体感し、活用方法を模索するところから始めてみましょう。

ミライスタイルは、建築業界に特化したWEB運用会社です。

ホームページの制作や良質なコンテンツ作成、MEO・SEO対策、効果的なSNS運用、インターネット広告の出稿、アプリ開発までまとめてお任せいただけます。

【WEB幹事の『工務店・建築会社に強い優良ホームページ制作会社16社をプロが厳選!【2023年版】目的別におすすめ』にて、ミライスタイルが紹介されました。】

建築業界に特化したホームページ制作・運用に関する、オンラインセミナーを定期的に開催しております。

オンライン個別相談も毎日開催しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社ミライスタイル

〒300-2417茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5

tel:029-734-1307

fax:029-734-1308