【動画解説】2025年から戸建住宅リフォームが激変「建築基準法改正」に伴う変化とこれからの集客・求人戦略

2025年の建築基準法改正によって、「四号建築物」が廃止され、主に住宅の新築・リフォームを手がける会社では業務フローの変更が余儀なくされる可能性があります。

今回は、全国各地の建築業者様へWEB制作・WEB集客代行を提供している『ミライスタイル』が、以下の内容について解説します。

- ●2025年の建築基準法改正で変わる住宅リフォームの現場

- ●建築確認が必要なリフォームと不要なリフォーム

- ●既存建物や既存不適格建物に適用される緩和措置

- ●2025年以降に工務店・リフォーム会社が直面する問題

- ●工務店・リフォーム会社が生き残るために欠かせない集客と求人の方法

会社の規模問わずできるホームページ・SNSを活用したマーケティング戦略についてもお話ししますので、ぜひ最後までごらんください。

限られた予算と時間で効果を発揮する集客ノウハウを身につけ、安定した受注獲得を目指したい方は、ミライスタイルへお問い合わせください。

ミライスタイルは、建築業界専門のWEB運用会社です。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

目次

2025年建築基準法改正・住宅リフォームに関するポイント

2025年4月に改正建築基準法が施行され、その中には戸建て住宅のリフォームに関する重要なポイントが6つ盛り込まれました。

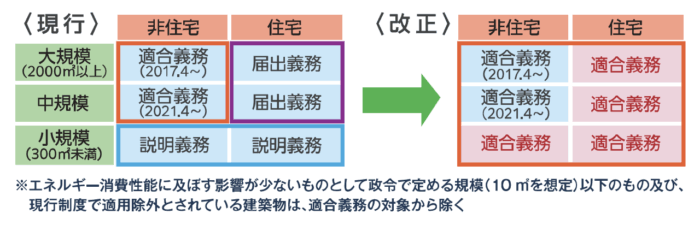

省エネ基準への適合義務化

建築基準法の改正後は住宅と非住宅問わず、床面積が10㎡以下の建物などを除いて、原則は全ての新築建物が省エネ基準に適合しているかの審査対象になります。

省エネ基準とは、一次エネルギー消費量基準(=省エネ性能)と外皮基準(=断熱性能)の2つで構成される基準です。

(参考:国土交通省|省エネ基準の概要)

建築基準法の改正前までは、建築確認の時に省エネ基準をクリアしているかどうかが審査されるのは、非住宅の中規模以上※に当てはまる建物だけでした。

※2階建て以上・木造は延床面積500㎡以上

(引用:国土交通省|省エネ基準適合義務化)

現在では、確認審査の時と完了検査時に省エネ基準に適合しているかの検査が実施されます。

(参考:国土交通省|木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について)

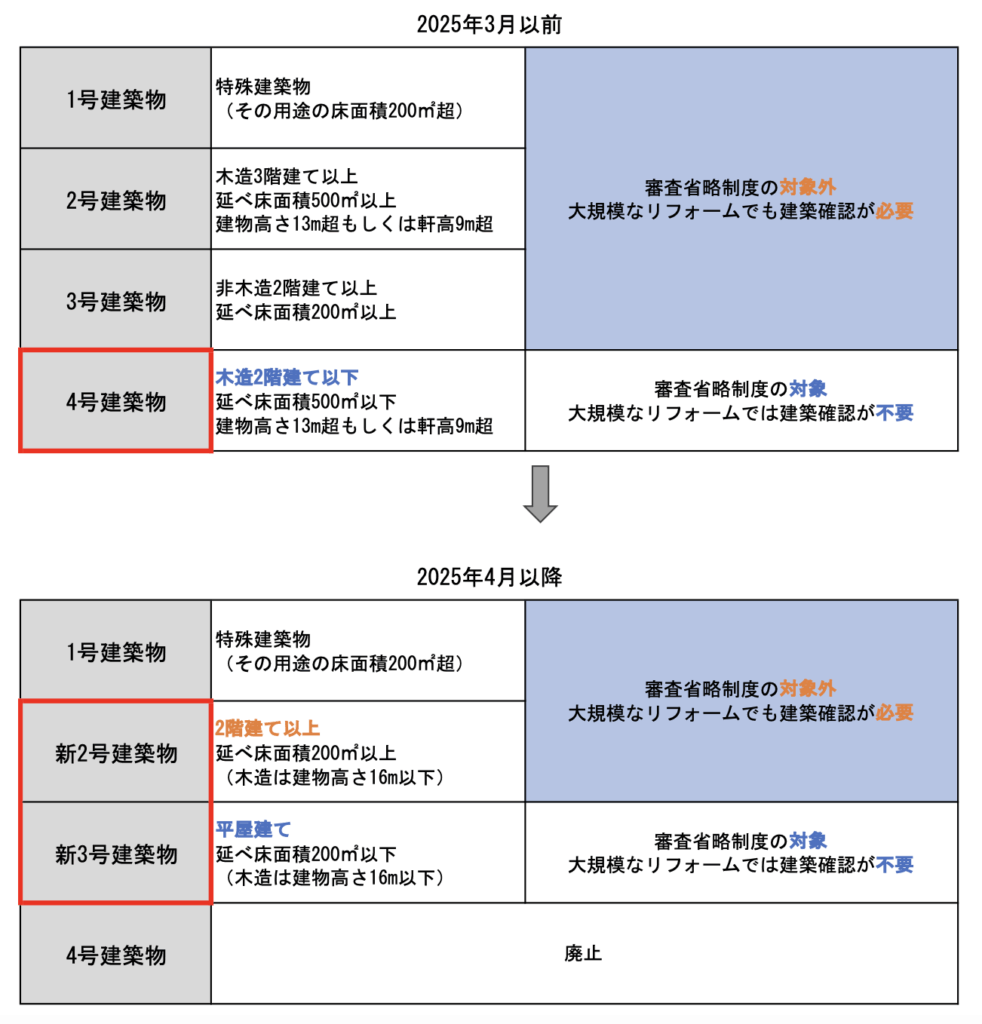

4号建築物から新2号・新3号建築物への改編

2022年に交付された改正建築物省エネ法※で、住宅を含む全ての新築建物に省エネ基準への適合が義務化され、それに伴い改正建築基準法では審査省略制度の対象範囲が縮小されました。

※正式名称は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」

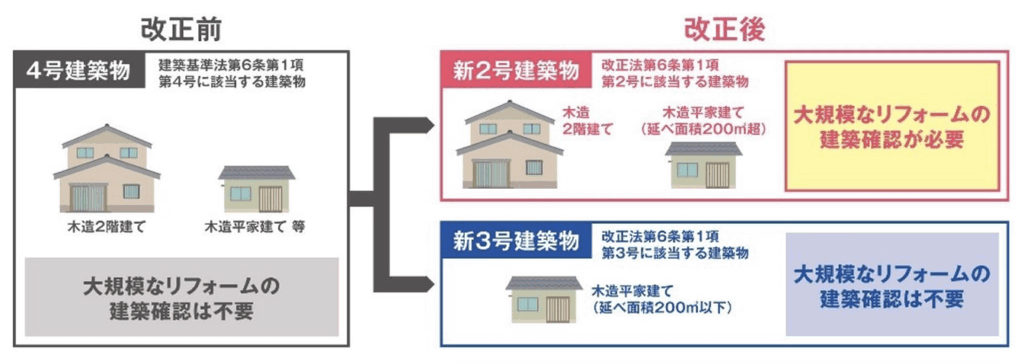

審査省略制度とは、改正前の建築基準法(第6条第1項第4号)で定められていた小規模建築物、いわゆる4号建築物を新築するときに、建築確認申請に伴う構造関係規定の審査が省略される制度です。

これまでの4号建築物には木造の平屋建て・2階建て住宅が含まれ、新築の時の構造に関するチェックだけではなく、大規模なリフォームをする時の建築確認も免除されていました。

ところが、今回の建築基準法改正では、この4号建築物が撤廃されて、新2号建築物と新3号建築物に分けられました。

それによって、建築確認に関連する諸々の免除がなくなり、一般的な木造2階建ての住宅も、新築の際には構造に関する書類の提出が必須となり、大規模なリフォームでも建築確認申請しが必要です。

必要壁量の計算方法変更

これまでは建築基準法施行令で屋根材の「軽い・重い」によって必要壁量の基準が異なりましたが、今回の改正ではこのルールも見直されました。

これからは新築だけではなく大規模なリフォームでも建築確認する場合は、建物全体の算定荷重を基に必要壁量を算定して、それが基準を満たしていないと耐力壁を増やすなどさらなる改修が求められます。

2025年の建築基準法改正によって、これまでリフォームでは建築確認が必要なかった事案でも建築確認申請しなくてはいけない場合が増えました。

建築家確認申請する際には、法令に適合するためには、ユーザーが求めるリフォームの内容に加えて「耐震補強工事」や「断熱改修工事」、「高効率設備機器の導入」などが求められる可能性があります。

建築・住宅業界の将来予測については、ぜひ以下もごらんください。

〈おすすめページ〉住宅業界は厳しい現状のまま今後10年で二極化する予測|市場規模の推移、衰退しない企業になる具体策

建築確認が「必要・不要」なリフォームの違い

建物を新築する場合は原則として建築確認が必要ですが、リフォームの場合は、必要になる場合とそうではない場合に分かれます。

建築基準法では、「大規模の修繕」もしくは「大規模の模様替え」を伴うリフォームには、建築確認申請が義務付けられています。

| 大規模の修繕※ | 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕 |

| 大規模の模様替※ | 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替 |

(参考:建築基準法第2条第14号・15号)

※修繕:劣化部分を、概ね同じ位置・仕様・サイズで原状回復する工事

※模様替:劣化の有無を問わず、改造・性能向上するための工事

主要構造部とは、建物の耐力上重要な「壁・柱・床・はり(梁)・屋根・階段」を指し、そのうちの1種類でも1/2以上やりかえると、大規模の修繕や模様替えに該当し、建築確認申請が必要です。

建築確認が必要・不要になる具体的なリフォーム工事の例は以下のとおりです。

| 建築確認が必要なリフォーム |

|

| 建築確認が不要なリフォーム |

|

※外壁・屋根は主要構造部に該当しますが、単体のやりかえ工事は、大規模の修繕・大規模の模様替には該当しません。

(参考:国土交通省|屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて(国住指第356号))

リフォームでも建築確認申請をする必要のない工事は、原則として建物の強度や周辺への影響に変化がない工事が当てはまります。

2025年の建築基準法改正では、既存不適格建物に対する緩和措置や特例が追加されました。

緩和措定や特例を利用すると、建築確認が必要なリフォームでも、家全体を現行の法令に適合する必要がなく、工事範囲を最小限に抑えられる可能性があります。

既存建物・既存不適格建物に適用される緩和措置

建築確認申請に伴う建物所有者や申請者・審査者の負担を軽減するために、一定の条件をクリアすれば緩和措置が適用されます。

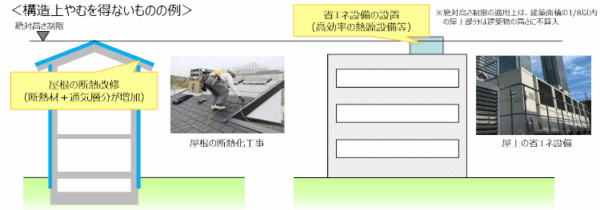

省エネリフォームをした場合の絶対高さ制限に関する特例

建築基準法改正後は、絶対高さ制限※の対象となる地域にある住宅でも、構造上やむを得ない場合はリフォームによって建物が高くなっても特例的に許可される制度が追加されました。

これまでの建築基準法では、屋根を断熱リフォームしたり、太陽熱利用システムを載せたりすることによって、建物の高さが高くなった場合でも、絶対高さ制限を超えると違法建築になりました。

しかし、このルールが障壁となり断熱・省エネリフォームをできないケースがあったためです。

(引用:国土交通省|改正建築基準法について)

※絶対高さ制限:建築基準法第55条で定められており、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域に適用される建物の高さの上限を定めた規制。都市計画法で10mもしくは12mのどちらかに定められ、これを超える建築物は原則として建てられない。

※太陽熱利用システム:太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用するシステム

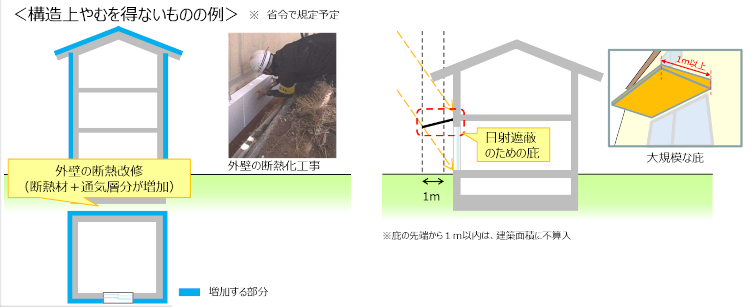

断熱・遮熱リフォームに伴う建蔽率・容積率の特例

建築基準法改正以降は、断熱や遮熱を目的としたリフォームで建蔽率や容積率の上限を超えても、一部許可される特例が加わりました。

例えば、外壁を断熱リフォームして分厚くなったり、窓から差す日射を遮るために奥行きが1mを超える庇を追加したりして建築面積が増えても、構造上やむを得なければ決められた上限を超えても建築許可がおりる可能性があります。

(引用:国土交通省|改正建築基準法について)

※建蔽率(けんぺいりつ):土地の面積に対する建築面積の割合で、用途地域ごとに上限が決められている(奥行きが1mを超える庇やバルコニーは建物から1m以上の部分のみ建築面積に算入)

※容積率:土地の面積に対する延床面積の割合で、用途地域ごとに上限が決められている

既存不適格建物のリフォームに伴う特例

今回の建築基準法改正では、一定の範囲内で改修・増築・用途変更をする場合に、既存不適格を継続できる緩和措置が追加されました。

(参考:国土交通省|既存建築物の緩和措置に関する解説集(第2版))

これまでは、既存不適格建物※について、これまでは建築確認を伴うリフォームでは、原則として建物全体を改修時の建築基準法令に適合させなくてはいけませんでした。

※既存不適格建物:建築基準法とその他の関連法令改正に伴い、現行の規定に適合していない建物

このルールを遡及(そきゅう)適用と言います。

ただ、この遡及適用のルールによって、既存不適格建物の改修費用が高くなり、所有者への負担が大きくなって、既存不適格の状態でそのまま放置されるケースが多発し、空き家・空きビルなど“使えない建物”が増えてしまったのです。

今回の改正で追加された緩和措置により、これまで改修費用を捻出できずに放置されていた建物が、一斉に活用できるようになる可能性があります。

建物の長寿命化・省エネ化を目的としたリフォームをする場合、以下の条件をクリアすれば、「構造耐力・防火・建蔽率・容積率・建物高さ・接道義務※・セットバック(壁面後退)」について、工事をしない部分に限り既存不適格のままでも建築許可がおりるようになりました。

※接道義務:建築基準法第43条で定められた「幅4m以上ある道路に敷地が2m以上接していなければならない」ルールで、前面道路の幅が不足している場合は、建物や塀などの造作物を道路中心線から2m確保できるまで後退(セットバック)することが義務付けられている

-

- ●構造耐力上の危険性が増大しない

- ●周囲の環境を悪化させるような建築物の形態変更を伴わない

- ●特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上で支障がない

- ●構造耐力上の危険性が増大しなければ、既存不適格のままでOK(重い屋根への吹き替え、耐震性能が低下する間取り変更など)

- ●周囲の環境を悪化させるような建築物の形態変更を伴わず、特定行政庁が通行・安全・防火・衛生上支障がないと認めれば、既存不適格でもOK

- ●容積率・建蔽率・高さ・壁面後退は既存不適格のままでOK

- ●利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わず、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めれば、既存不適格でもOK

- ●防火・準防火地域・22条区域内の建物で、屋根以外の部分に係る大規模修繕・模様替であれば、既存不適格のままでOK(11施行予定)

- ●22条区域内の建物で、外壁以外の部分に大規模修繕・模様替であれば、既存不適格のままでOK(11施行予定)

- ●防火・準防火地域内の建物で、延焼の恐れのある部分の外壁開口部に20分間防火設備を設置すれば、既存不適格のままでOK

- ●居室・建築設備・階段に関わる制限については、大規模の修繕・模様替を行わない部分は、既存不適格のままでOK

- ●接道・セットバックについて、建物の長寿命化や省エネ化を目的とする場合、「周辺への影響が増大しない大規模リフォーム」は遡及適用の対象外

- ●建物の長寿命化や省エネ化を目的とする場合、「安全性が低下しない屋根・外壁の大規模リフォーム」や「小規模増改築(50㎡以下程度)」は遡及適用の対象外

(参考:国土交通省|既存建築物の緩和措置に関する解説集(第2版))

建築が改正された2025年4月以降は、戸建住宅のリフォームで建築確認申請が義務付けられる現場が増え、人員が限られる多くの工務店やリフォーム会社では業務フローの見直しを余儀なくされる事態が発生しています。

WEB集客を検討中の建築業者様は、ミライスタイルへお問い合わせください。

各分野の専門家による専任チーム体制で、WEB集客をサポートいたします。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

2025年以降に工務店・リフォーム会社が直面する問題

2025年の建築基準法改正以後、住宅リフォームを請け負う工務店やリフォーム会社の中には、大きく3つの問題に直面している企業が増えています。

建築確認の申請・審査により、着工までの期間が長期化する

一般的な戸建て住宅のフルリフォームは、設計プランの打ち合わせから契約、着工、完工までで、早ければ半年、遅くても1年で完結し、売り上げを立てられました。

ところが、基準法が改正された後は、木造2階建て住宅のフルリフォームで建築確認申請が必要な可能性が高くなり、その準備や審査にかかる日数分、引き渡しまでの期間が長引きます。

建築確認の審査をする自治体側の人材不足も深刻で、申請から建築許可が降りるまで3〜6ヶ月かかる都道府県もあるようです。

(参考:総務省|社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会(第3回))

そのため、これまでより受注から売り上げられるまでの期間が長くなり、小規模事業者では経営を逼迫する可能性があります。

設計図書の作成時間が増える

これまで建築確認が必要ないリフォームでは、設計図やパース、契約書、工程表など、施主との打ち合わせに必要な資料のみの作成で済んでいましたが、2025年以降は建築確認申請に必要な書類の作成も発生します。

また、建築確認申請に伴い、着工や中間検査、完了検査の際にも書類提出が義務付けられるということです。

建築確認申請には、以下の書類作成が必要になります。

- ●建築確認仮受付申込書

- ●確認申請書(建物・昇降機・工作物)

- ●圧力損失計算シート

- ●建築物移動等円滑化基準チェックシート

- ●道路・敷地関係調査票

- ●建築協定等手続状況届出書

- ●建築確認申請事前調査票

- ●建築基準関係規定チェックリスト

- ●構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書

- ●建築計画概要書

- ●築造計画概要書

- ●追加説明書

- ●がけ・擁壁の調査票

- ●既存不適格調書・現況の調査書

- ●省エネ仕様基準チェックリスト

- ●盛土規制法等判定チェックリスト

- ●建築工事施工計画報告書(着工時)

- ●検査予約票(中間・完了検査時)

- ●中間検査申請書

- ●完了検査申請書

- ●完了検査時の添付書類

- ●各種工事施工結果報告書

※自治体によって必要書類は異なりますので、詳細は建築主事にご確認ください。

そのため、必要書類の作成に多くの時間がかかり、業務が滞ったり仕事を受けたくても受けられなくなったりする状況になる可能性が考えられます。

建築確認申請できる建築士の確保に苦戦する

建築確認申請の申請者は「建築主」ですが、実際には建築主が委任した建築士が代理申請するのが通常です。

建築士の資格がなくても代理申請は可能な場合もありますが、どちらにしても建築基準法の規定をクリアできる設計や、申請資料の作成には、建築設計に関する深い知識が欠かせません。

そこで懸念されるのが、建築士の高齢化です。

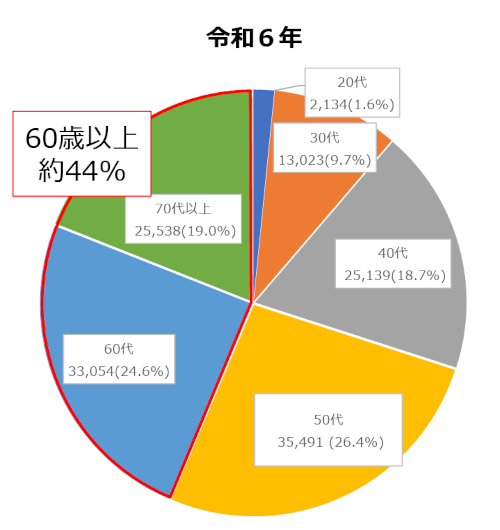

2024年4月1日の時点で、60歳以上の建築士は全体の約44%にまで達しています。

国土交通省のシミュレーションでは、現在と同じように働ける建築士数は2040年までに半減し、人口1000人当たりの建築士数も40%マイナスになる見込みです。

そのため、今はリフォームの設計や建築確認申請に対応できていても、10年後・20年後には人材の確保が難しくなる可能性が予測できます。

これまで建築確認なしに着工できていた多くの戸建てリフォームも、建築士による確認申請が必要となり、生産性の低下は避けられません。

そのため、今後も住宅リフォームの業界を生き抜くためには、安定的な集客と人材確保が重要で、早めの対策が必要になります。

工務店・リフォーム会社が生き残るために欠かせない集客・求人方法

住宅リフォームの業界は、“生き残る企業”と“そうでない企業”の二極化が進んでいるのが現状ですが、既存住宅の活用は国が力を入れている注目の分野でもあります。

つまり、この先何十年かは、リフォームの仕事がゼロになることはないということです。

ただし、リフォームを主戦場とする工務店やリフォーム会社がこれからも生き残るためには、安定した集客と将来を見越した早めの求人が欠かせません。

そのためには、法令の改正や施工事例、業界のトレンドなど「最新情報」のこまめな発信が必要で、ホームページとSNSの活用が求められます。

ホームページやSNSを使ったWEB運用の主なメリットは以下のとおりです。

- ●小規模・中規模の会社が大企業に勝てる可能性がある

- ●競合他社と差別化できる

- ●会社の色を一般の人に広くアピールできる

ホームページやSNSによるマーケティングは、運用会社に丸投げするのではなく、社員自身が参加して運用できる点も魅力的なポイントです。

自社のホームページを新設したり見直したりすることによって、集客や求人できるフィールドが広くなります。

ただし、ホームページを作っただけでは認知度は上がらず、受注も人材も獲得できません。

ホームページを集客や求人のツールとして活用するためには、SEO※ が必要です。

※SEO:Search Engine Optimizationの略で、Googleなどの検索エンジンで自社サイトを上位表示するための対策

総務省の調べでは、インターネットから情報収集している人の割合は全世代で73%にものぼるため、SEOによって検索画面に自社サイトが上位表示されることは、集客や求人のアクセス数を大きく左右します。

最近はGoogleがAI検索を導入したこともあり、LLMO※も取り入れる運用が求められます。

※LLMO:ChatGPTなどの生成AIがコンテンツを理解しやすくすることによって、AIの回答に引用されやすくするための対策

社員が10名以下の企業でも、以下の項目に積極的に取り組む企業が増えています。

- ●ホームページの見直し

- ●WEBコンテンツのSEO

- ●地域を限定したMEO

- ●リスティング広告への出稿

- ●InstagramやYoutubeなどSNSによる積極的な情報発信

ただし、ホームページの見直しやSEOで集客や求人の成果を出すためには、時間と人員が必要です。

そのため、中小企業の中には「取り掛かりたくても手をつけられない」状況の会社は珍しくありません。

私たちミライスタイルは、建築業界に特化したWEB運用会社で、ホームページの作成やリニューアル、SNSの運用代行を通じて、中小企業様の問い合わせ獲得を二人三脚でサポートしています。

実績豊富なエンジニア、デザイナーに加えて、建築知識を持つWEBディレクターやライターで構成したチームによって、企業様のWEB運用をサポートしている点が、他のWEB運用会社と大きく違うところです。

〈おすすめページ〉【集客につながる】工務店のホームページの効果3選|重要な理由や制作する方法も紹介

〈おすすめページ〉ホームページ集客ができない原因は間違ったSEO対策など|集客効果の高いSEO対策・事例を解説

まとめ

2025年の建築基準法改正により、住宅の新築だけではなくフルリフォームでも建築確認申請の件数が増えるなど、工務店・リフォーム会社への影響は少なくありません。

今後も継続的に経営を続けていくためには、他社との差別化や人材確保などがポイントとなり、そのためにはホームページやSNSを活用したWEB運用が必要になります。

WEB運用会社へ依頼するかどうかを迷っている方は、無料のオンライン相談などを、お気軽にご利用ください。