【動画解説】建築DXとBIMによる建築確認の図面審査|ガイドライン、義務化に向けたロードマップ

3K(きつい・汚い・危険)のイメージが強く、属人的な作業技術が欠かせない建築・建設業界ですが、これから深刻化する人材不足に備えて、国土交通省は業界全体のDX化を進めています。

そのうちの1つの取り組みとして、2026年春からBIMデータによる建築確認の申請・審査開始も決定しました。

しかし、工務店様・設計事務所様・リフォーム会社様の中には、「なかなかBIMを導入できない」「社内のDX化が進まない」という方も多いはずです。

そこで今回は、全国各地の建築業者様へWEB制作・WEB集客代行を提供している『ミライスタイル』が、以下の内容について解説します。

-

•建築・建設業界に迫り来る「2025年の崖」と「2025年問題」

-

•建築・建設業界におけるDXとは(取り組み例・IT化やi-constructionとの違い)

-

•建築DXの必達ポイント「BIM」の義務化に向けたロードマップ

-

•BIMを活用した建築確認の図面申請・モデル審査とガイドライン

-

•建築DX・BIMに関するQ&A

-

•社内のDX化・BIM導入における「人材確保」の重要性

これからのDX化に欠かせない安定的な受注・人材獲得に向けたホームページ・SNSを活用したマーケティング戦略についてもお話ししますので、ぜひ最後までごらんください。

限られた予算と時間で効果を発揮する集客ノウハウを身につけ、安定した受注獲得を目指したい方は、ミライスタイルへお問い合わせください。

ミライスタイルは、建築業界専門のWEB運用会社です。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

目次

建築・建設業界にも迫る「2025年問題」と「2025年の崖」

「2025年問題」とは、建築の現場における高齢化によって、人材が大量に離職する問題です。

日本建設業連合会の公表データによると、建設業は全産業と比べて55歳以上の就業者割合が4.3%高く29歳以下の就業者割合は5.2%低いことから、高齢化は深刻化しています。

(引用:一般社団法人日本建設業連合会|建設労働)

さらに、2019年に制定された働き方改革関連法により、時間外労働の上限が規制され、資材費・人件費の高騰も建築の現場を逼迫しています。

2025年に建築基準法が改正され、全ての新築物件に省エネ基準適合が義務化されて、建築確認申請の手続きが煩雑になることも懸念されています。

合わせて着目したいのが、「2025年の崖」です。

これは2018年に経済産業省が公表した「DXレポート」の中で初めて使われた言葉で、国内の企業がこのまま業務のDX化を進めずにいた場合、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済損失が出る可能性があるとされています。

「2025年の崖」をもたらす主な原因は以下のとおりです。

- •既存システムの維持・管理や今後の更新費用

- •既存システムのサービス終了に伴うセキュリティレベルの低下

- •ITに対応できる人材不足による受注獲得率・生産性の低下

- •国際マーケットにおける競争力の低下

(参考:経済産業省|DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~)

「2025年問題」と「2025年の崖」の両方を解決できるのが「建築・建設のDX化」です。

BIMやAI、高性能ドローンなどの最新テクノロジーを駆使して、作業効率を上げ、品質と正確性を保つことを目的としています。

建築・建設業界におけるDXとは

DXとは、Digital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)の略で、デジタル技術の活用によって、ビジネスモデルや業務プロセスを変革し、生産性・効率性と企業価値を高めるための取り組み全般を指し、各業界の大きな課題です。

建築・建設業界においては、以下の技術を活用し、設計・施工・維持管理・解体と建物のライフサイクル全体を通じて、効率化と属人的な作業の削減を目指します。

- •AI

- •IoT※1

- •ビッグデータ※2

- •クラウド※3

- •BIM/CIM

※1 IoT:Internet of Things(モノのインターネット)の略称で、業務・生活にかかわる様々なモノ(設備機器など)をインターネットに接続し、データ通信や自動操作、遠隔操作を可能とする技術

※2 ビッグデータ:通信速度・扱えるデータ量と種類に富んだデータベース

※3 クラウド:インターネットを介してコンピューター資源(データのサーバー・ストレージなど)を利用できるサービスの仕組みで、時間・場所を制限せずにどこからでもデータにアクセスできる

IT化・i-constructionとの違い

DX化と似た言葉に、IT化とi-constructionがあります。

どちらもDX化と同様に最新のテクノロジーを利用して生産性と効率性を向上させるための取り組みですが、細かく見るとそれぞれ定義が異なります。

| DX化 |

|

| IT化 |

|

| i-construction |

|

※ICT:情報通信技術(Information and Communication Technology)の略

DX化は、IT化やi-constructionと比べると、より包括的で業界全体を大きく変える可能性を持ちます。

DX化の目的

国土交通省は「データの力で、インフラを変え、国土を変え、社会を変える」をスローガンとして、建築・建設業界のDX化を進めており、その背景には、以下の目的があります。

- •就業者高齢化による人手不足の補填

- •熟練した技術の継承(技術の属人化防止)

- •常態的な長時間労働の解消(生産性向上による業務時間の短縮)

- •現場に縛られない現場管理(リモートによる監督)

- •品質と安全確保

- •自動化建設機械による施工の普及

- •蓄積データを活用した企業競争力・収益性の向上

国土交通省は、DX化によって建築・建設業界が抱える多くの問題や課題を解決することを目指しています。

取り組み例

建築・建設業界におけるDX化として、以下の取り組みが公共事業や大規模プロジェクトから順次採用されています。

- •BIM/CIMによる情報連携と一元管理

- •BIM/CIMによる3DパースやVR、ウォークスルー動画の効率的な作成

- •図面データの電子化・クラウド化

- •施工管理システムの導入

- •施工体制台帳のデジタル化

- •ドローンによる測量・データ収集の効率化

- •現場コミュニケーションツールの導入(専用アプリなど)

- •ウェブカメラによる遠隔監督・点検

- •AI設計支援ツールによる設計・現場監理の効率化

- •ダム・防砂工事など危険性の高い現場における自動施工の導入

- •各種センサーやAI活用による施工のオートメーション化

これらの取り組みは、大きなプロジェクトに限定されるイメージですが、BIM/CIMなど一部の技術は、小規模なプロジェクトや住宅分野まで浸透してきています。

DX化は、人材確保に苦しむ中小企業においても大きなメリットがあり、その中でも特にBIMの導入は、設計・プレゼンテーション・建築確認申請・施工管理において有利になるツールです。

作業効率や生産性の向上に加えて、競合他社との差別化にも繋がります。

〈おすすめページ〉工務店・建設会社DXの方法|WEB強化で差を付ける!

建築DXの必達ポイント「BIM」の義務化

建築・建設業界におけるDX化の軸とされているのが、「BIMの普及」です。

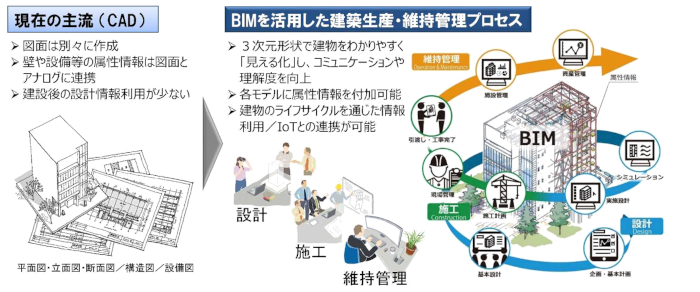

BIM(ビム)とは、Building Information Modelingの略で、建築分野における建物の設計・施工・管理にかかわる2D・3Dデータを集約できる一元管理システムで、プロジェクトに関わる人のコミュニケーション円滑化や、設計における手戻りの削減、運用段階におけるデータ活用など、様々なメリットをもたらします。

(引用:国土交通省|BIM標準ガイドライン第1版)

このBIMをBIM/CIM(ビムシム)と表記する場合もありますが、CIMとはConstruction Information Modeling(Management)の略で、主に土木分野におけるシステムで、根本的な考え方や仕組みはBIMと同様です。

※BIMの詳細は「BIM/CIMとは?違いや活用方法からメリット・デメリットまでわかりやすく解説」「BIMと3D CADとの違いとは?それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

国土交通省では、2023(令和5)年度から、一部を除く国土交通省直轄の公共事業において、BIM(BIM/CIM)の原則適用を義務化しました。

3Dモデルの活用の義務項目と推奨項目は以下のとおりです。

| BIMで作成した3Dモデル活用の「義務項目」 |

|

| BIMで作成した3Dモデル活用の「推奨項目」 |

|

(参考:国土交通省|令和5年度BIM/CIM原則適用について)

ポイントは、BIM(BIM/CIM)の原則適用がこれから段階的に拡充される点です。

義務化に向けたロードマップ

|

年度 |

目標内容 |

|

2021年〜 |

|

|

2022年〜 |

|

|

2023年〜 |

|

|

2024年〜 |

|

|

2025年〜 |

|

|

2026年〜 |

|

|

2029年〜 |

|

※IFC:BIMの国際的なデータ規格

(参考:国土交通省|BIM/CIMの進め方について、国土交通省|建築BIMの将来像と工程表の改定(増補)について)

最終的に建築確認における申請・審査業務をデジタルデータのみで行うことにより、設計する人だけではなく審査する人の生産性も上がり、確認漏れの防止や生産性向上につながると期待されています。

国土交通省のガイドライン

国土交通省は、BIMの導入における手引きとなる「BIM標準ガイドライン」を作成し、BIMを積極的に活用できるようにするためのルールを整備しています。

その中では、以下の内容について定めています。

- •BIMを用いたワークフロー

- •BIMによる設計と施工の連携手法(確定情報の共有・不整合の防止・設計BIMモデルから施工BIMモデルへの変換など)

- •BIMを一貫活用するための留意事項

- ⚪︎情報の受け渡し・管理

- ⚪︎データの詳細度基準

- ⚪︎建物の維持管理

- ⚪︎建物のライフサイクル管理

- ⚪︎適切な契約内容

- ⚪︎設計段階での関係各社の技術協力

- ⚪︎国際標準

- ⚪︎標準フォーマット案

- ⚪︎設計・施工・維持管理において必要となるBIMモデルの種類

(参考:国土交通省|BIM標準ガイドライン第1版)

BIM標準ガイドラインには法的効力はありませんが、特定の公共事業では原則適用であり、民間事業でも、ガイドラインを参考にBIMの導入や活用を進めるのが基本とされています。

〈おすすめページ〉

建築業界の新たな常識「BIM」をわかりやすく解説|メリット・デメリットやCADとの違い

BIMと3D CADとの違いとは?それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説

BIMモデルによる建築確認の申請・審査

2026年の春からはBIMで作成した図面のPDFデータによる申請・審査が始まり、2029年には本格的にBIMモデルを活用した建築確認の申請・審査が始まります。

BIMデータによる建築確認は、申請者・審査者の双方にメリットがある点は重要なポイントです。

| 申請者のメリット |

|

| 審査者のメリット |

|

ただし、一斉にBIMデータを活用するのではなく、段階的な採用が予定されています。

|

年度 |

開始内容 |

|

2026年〜 |

▶︎BIMで作成したIFCデータはあくまでも“参考資料”として確認申請用CDE※で参照し、PDF図面で個別に詳細項目をチェックする方式が想定されています。 |

|

2029年〜 |

▶︎IFCデータが審査に直接活用され、審査項目情報が自動表示されることにより、審査効率の大幅な向上が期待されています。 |

※確認申請用CDE:クラウド上に建築確認審査必要ファイル等のデータを格納し、建築確認申請者・建築確認審査者 (消防同意、適合判定の審査者等含む)の関係者間で安全に効率用良く情報共有・交換できる専用プラットフォーム

(参考:2026年春、建築確認におけるBIM図面審査を開始!、「BIM図面審査」 に用いる 「確認申請用CDE」 の仕様書)

BIMデータによる建築確認申請の提出物・審査環境・審査手順は以下のとおりです。

| 提出物 |

※⼀部の図書および書類は、BIMソフトウェア以外のソフトウェアで作成したモノでもOK |

| 審査環境 |

|

| 審査手順 |

▶︎これらの作業が基本的に、民間審査機関が独⾃運⽤する電⼦申請受付システム及び確認申請⽤ CDE上で行われます。 |

(参考:国土交通省|建築確認における BIM図⾯審査ガイドライン)

建築DX・BIMに関するQ&A

ミライスタイルは、建築業界に特化したWEB運用会社で、DXやBIMなどの最新情報の発信も行なっています。

そこで、多くの方からいただく建築DXとBIMに関するご質問を紹介します。

Q.「建築のDX化が進まない理由は?」

A.建築は現場ごとに業務フローや成果物が異なり、まだまだ経験値・技術力が重宝されるのが現状で、IT・ICTなどに詳しい人材を確保できないことがDX化を遅らせている原因とされています。

総務省が公表するDX白書2023(独立行政法人情報処理推進機構作成)では、建設業において「DXの意味を理解し、取り組んでいる」企業はたった11.4%と他の業界から後れをとっています。

(参考:総務省|産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX))

また、国土交通省の調査では、建築・建設業界におけるDXに精通した人材の不足も問題視しているのが現状です。

(参考:国土交通省|人材育成)

Q.「BIMが普及しない理由は?」

A.日本におけるBIMの普及率は58.7%※と諸外国と比べて後れをとっており、その理由は理解度不足と導入におけるハードルの高さとされています。

※2025年公表速報データ(国土交通省|建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査<概要>(令和7年1月国土交通省調べ))

国土交通省や民間団体のアンケートでは、BIM導入に踏み切れない理由に以下が挙げられています。

- •現状、CADで問題なく業務を行えているため

- •BIMを活用しない仕組みで、既に高効率な業務体制等を構築できているため

- •発注者・協力会社やその他業務上の関係者からBIMの活用を求められていないため

- •導入にかかるコストや教育にかかる時間など、負担が大きいため

- •費用投資を超える生産性向上効果などのメリットが見込めないと考えるため

- •CADよりも操作が難しい

- •BIMと3D-CADにあまり違いを感じない

- •CADからBIMに全面変換するまでで、設計作業やデータ入力が二重になる

- •協力会社がBIMを導入しておらず、データ連携できない

- •ヒューマンリソースが限られてOJTする時間的な余裕がない

これらの点から、人員と予算が限られる中小企業がなかなかCADからBIMに業務転換できないケースは珍しくありません。

2026年のBIMによる建築確認申請が開始された後も、当面は業務への負担が増えると懸念されているのも実情です。

Q.「建築DXやBIMに特化した国家資格はある?」

A.2025年時点では、建築DXやBIMに特化した国家資格はありません。ただし、民間の資格では関連したものが複数あるため、社員教育や求人で活用するのもおすすめです。

- •DX検定(一般社団法人日本イノベーション融合学会による知識検定)

- •+DX認定資格(IoT検定制度委員会が主催する認定試験)

- •デジタルトランスフォーメーション検定(一般財団法人全日本情報学習振興協会が実施する認定試験で、DXパスポート試験・DX推進アドバイザー・DXオフィサーで構成される)

- •DXアドバイザー検定(一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会が実施する認定試験で、DXリテラシー・ITリテラシー・ビジネスアナリシス・情報マネジメントなどの知識が求められる)

- •Archicad 認定試験(BIMソフトウェアのメーカーであるグラフィソフト社が実施する認定試験)

- •Revit Architecture ユーザー試験(BIMソフトウェアのメーカーであるオートデスク社が実施する認定試験)

- •BIM プロジェクトインフォメーション資格(国際規格に基づく認証制度を行うBSIによる認定試験)

- •BIMアセットインフォメーション資格(国際規格に基づく認証制度を行うBSIによる認定試験)

- •BIM利用技術者試験(一般社団法人コンピュータ教育振興協会認定試験)

- •BIM/CIM技術者資格認定試験(日本建設情報技術センター認定試験)

- •buildingSMART プロフェッショナル認証(BIMマネージャー・BIMコーディネーターに求められることが多い資格)

社内のDX化・BIM導入における「人材確保」の重要性

社内のDX化や業務へのBIM導入を進めるにあたり、コストや人材育成など、幾つものハードルがある中で、これから特に重要なポイントとなるのが、人材確保です。

※DX化・BIMの導入に関する補助金については「BIMの導入は補助金を申請可能|IT導入補助金や建築BIM加速事業についてわかりやすく解説」をご覧ください。

建築・建設業界でも、会社の規模を問わず、IT人材の新卒・中途採用は激化しています。

さらに、近年は建築士の高齢化も進んでおり、2024年4月1日の時点で、60歳以上の建築士は全体の約44%にまで達し、2040年までには現在と同じように働ける建築士数が半減するとシミュレーションされています。

そのため、今後、社内のDX化やBIMの導入を進める場合は、近い将来を見越した人材確保が欠かせません。

そこでおすすめするのが、自社のホームページやSNSアカウントを活用した求人です。

総務省の調べでは、インターネットが「情報源として欠かせない」と回答した人の割合は18歳〜40代で75%を超えており、企業の求人情報サイト開設率は83.5%にも上ります。

(参考:総務省|令和7年版情報通信白書|情報収集手段、厚生労働省|求人情報・求職情報関連事業実態調査結果の概要)

求人や集客においてホームページやSNSを活用する具体的な方法とメリットは以下のとおりです。

- •ホームページの開設

- •既存ホームページの見直し・改善・リニューアル

- •WEBコンテンツのSEO

- •地域を限定したMEO

- •リスティング広告・SNS広告への出稿

- •InstagramやYoutubeなどSNSによる積極的な情報発信・ユーザーフォロー

- •新たなフィールドでの求人活動

- •比較的若い人材へのリーチ率向上

- •会社の業務内容・コンセプトの認知獲得

- •大企業と同じフィールドでの広告宣伝活動の実現

- •費用を抑えた求人活動による人材確保の実現

- •競合他社と差別化・優位性アピール

ただし、ホームページや各種SNSアカウントを開設しただけではこれらの効果を得られるとは限りません。

ホームページやSNSの求人・集客の効果を高めるためには、SEO・MEOなどやWEBコンテンツ作成などの正しい運営が必要です。

ホームページの正しい運用やSEO・MEOによる受注・人材確保には、どうしても時間と人員が必要で、中小企業の中には「取り掛かりたくてもできない」ケースは珍しくありません。

私たちミライスタイルは、建築業界に特化したWEB運用会社で、ホームページの制作・リニューアルから、WEBコンテンツの作成、SNSの運用代行を通じて、中小企業様の問い合わせ獲得を二人三脚でサポートしています。

〈おすすめページ〉ホームページ集客ができない原因は間違ったSEO対策など|集客効果の高いSEO対策・事例を解説

WEBによる求人・集客を検討中の建築業者様は、ミライスタイルへお問い合わせください。

建築知識も持ち合わせた各分野の専門家による専任チーム体制で、WEB集客をサポートいたします。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

まとめ

近い将来、深刻な人材不足が予測されている建築・建設業界において、継続的な受注と高い品質を保つために欠かせないとされているのが「DX化」です。

DX化の核となるのがBIM(BIM/CIM)の普及で、建築確認への導入など、実質的な義務化の動きが民間事業にまで広まっています。

今後も継続的に経営を続けていくためには、他社との差別化や人材確保などがポイントとなり、そのためにはホームページやSNSを活用したWEB運用が必要です。

WEB運用会社へ依頼するかどうかを迷っている方は、無料のオンライン相談などを、お気軽にご利用ください。