【動画解説】GX ZEHは最新エコ住宅|これまでとの違いと2027年から始まる認定制度・補助金予測

エコ住宅の代表格でもあるZEHが、いよいよネクストステップに進みます。

新たに基準が設けられたのが「GX ZEH」で、2027年から適用が始まる予定です。

そこで今回は、全国各地の建築業者様へWEB制作・WEB集客代行を提供している『ミライスタイル』が、以下の内容について解説します。

- •建築で急速に進むGXとは

- •2027年から見直されるZEH基準と「GX ZEH」の定義・条件

- •「GX ZEH」とZEH・GX志向型住宅の違い

- •設計事務所・工務店の受注獲得における「情報発信」の重要性

これからの住宅建築に欠かせない安定的な受注を実現するためのホームページ・SNSを活用したマーケティング戦略についてもお話ししますので、ぜひ最後までごらんください。

限られた予算と時間で効果を発揮する集客ノウハウを身につけ、安定した受注獲得を目指したい方は、ミライスタイルへお問い合わせください。

ミライスタイルは、建築業界専門のWEB運用会社です。

目次

建築で急速に進むGXとは

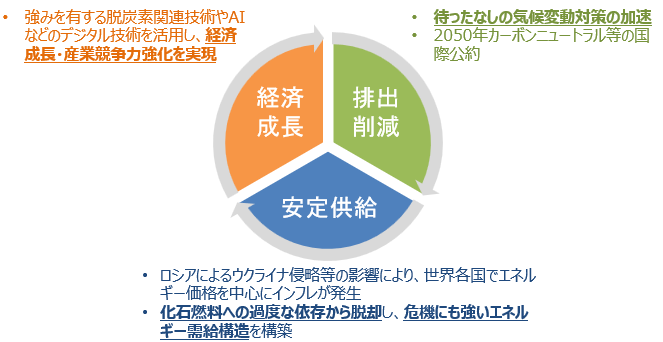

GXとは、Green Transformation(グリーン・トランスフォーメーション)の略で、地球環境への負荷を軽減するために脱炭素化の実現と持続可能性を高めるための取り組みです。

日本政府は、「化石燃料中心からクリーンエネルギー中心のシステムへの変革」を目的に、以下の点をGXの軸としています。

- •エネルギーの安定供給

- •デカップリング※実現による経済成長(エネルギー消費と経済成長の分離)

- •CO2や廃棄物の排出量削減

※デカップリング:分離・切り離しという意味で、環境分野においては「経済成長」と「天然資源利用・消費エネルギー利用による自然環境への影響」などを分ける考え方を指す。環境に配慮しながら経済成長する取り組み。

GXは各生産業やサービス業など幅広い業界で取り組まれており、建築・建設の分野も例外ではありません。

建築におけるGXの取り組み例は以下の通りです。

- •省エネ・再生可能エネルギーの活用(認定制度や補助金・助成金制度の実施)

- •低炭素型建築材料の開発・利用(木材利用と国産木材の利用促進)

- •設計・施工・管理におけるDX※(デジタル技術の活用による生産性向上と環境負荷低減)

- •建物のライフサイクルを通じた低炭素化(LCCO2※の算定やLCCM※住宅の普及)

※DX:デジタル・トランスフォーメーションの略称で、デジタル技術・情報通信技術の活用により、企業のビジネスモデルや業務プロセスを根本的に変革する取り組み全般を指す

※LCCO2:ライフサイクルCO2の略称で、建物の設計・施工・運用(利用)・解体・廃棄までの全体を通したCO 2の総排出量で、国際規格のISO14000シリーズ(環境マネジメントシステム)で構成される

※LCCM:ライフサイクル・カーボン・マイナスの略称で、建物の設計・施工・運用(利用)・解体・廃棄までの全体を通したCO 2の総排出量を、太陽光発電などの創エネにより“実質マイナス”にすることを目標とする

建築GXの取り組みで新築住宅に特化した新たな施策が「新ZEH基準」の制定と「GX ZEH」認定制度です。

これまでの省エネ住宅よりもさらにCO2削減効果が高く、政府はGX ZEHの普及に向けて補助金や減税特例の制度実施を検討しています。

DXの動画URL

「GX ZEH」とは|2027年からZEH基準が見直しに

経済産業省は、これまでの省エネ住宅で代表格とされてきたZEH・ZEH-Mの上位レベルとして、新たに「GX ZEH」と「GX ZEH-M」を設けました。

※GX ZEHは戸建住宅、GX ZEH-Mは集合住宅の基準

2027年4月からZEH基準より新ZEH基準への切り変わり、GX ZEH・GX ZEH-Mの認定制度が開始される予定です。

定義

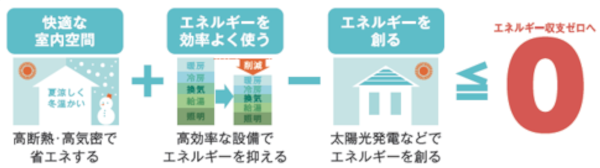

GX ZEH(GX ZEH-M)の定義は「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」としています。

簡単にまとめると以下の通りです。

- •屋根・外壁・床・窓など、屋内外を隔てる部分の断熱性能を高める

- •給湯器・照明器具などを高効率設備とし、省エネ性能を高める

- •太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを導入し、創エネ性能を高める

その住宅の年間消費一次エネルギー量※の収支がプラスマイナス・ゼロもしくはマイナスになるようにする

※一次エネルギー量:冷暖房・給湯・照明などの設備が消費するそうエネルギー量を熱量に換算した数値

GX ZEHは、細かく4種類に分けられ、それぞれ細かい定義が異なります。

| 種類 (読み方) |

定義 |

|---|---|

| GX ZEH+ (ジーエックス・ゼッチ・プラス) |

「外皮の高断熱化・高効率設備の導入・再生可能エネルギーの設置」によって、年間の一次エネルギー消費量がマイナスになる住宅 |

| GX ZEH (ジーエックス・ゼッチ) |

「外皮の高断熱化・高効率設備の導入・再生可能エネルギーの設置」によって、年間の一次エネルギー消費量がマイナスもしくはプラスマイナス・ゼロになる住宅 |

| Nearly GX ZEH (ニアリー・ジーエックス・ゼッチ) |

GX ZEH を見据えた住宅として、「外皮の高断熱化・高効率設備の導入・再生可能エネルギーの設置」によって、年間の一次エネルギー消費量がプラスマイナス・ゼロになることを目指した住宅 |

| GX ZEH Oriented (ジーエックス・ゼッチ・オリエンテッド) |

GX ZEH を見据えた住宅として、「外皮の高断熱化・高効率設備の導入」を取り入れた多雪地域・都市部狭小地に建築する住宅 ※多雪地域:建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域 ※都市部狭小地:北側斜線制限の対象となる地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域など)に含まれ、敷地面積が85㎡未満である土地(平屋建て住宅は除く) |

つまり、GX ZEHの住宅性能は「GX ZEH+>GX ZEH>Nearly GX ZEH>GX ZEH Oriented」の順で高いということです。

基準

GX ZEHに該当するかどうかは、主に以下の基準で判断されます。

- •断熱性能:UA値(外皮平均熱貫流率)・ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)

- •省エネ性能:基準一次エネルギー消費量※から設計一次エネルギー消費量※の削減率

- •再生可能エネルギー設備の有無

- •高度エネルギーマネジメントシステムの有無

※基準一次エネルギー消費量:法令などで定める建築物の最大許容エネルギー消費量で、地域や建物用途などによって異なる

※設計一次エネルギー消費量:設計プランから算定した想定される一次エネルギー消費量

| 種類 | 定義 |

|---|---|

| GX ZEH+ |

|

| GX ZEH |

|

| Nearly GX ZEH |

|

| GX ZEH Oriented |

|

(参考:経済産業省|「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました|GX ZEH・GX ZEH-Mの定義<戸建住宅・集合住宅>)

高度エネルギーマネジメントとは、HEMS(Home Energy Management System:エネルギー計測装置)を指し、家庭でのエネルギー使用量を“見える化”して、空調設備・給湯器・家電などを自動整除するシステムを指します。

※GX ZEH -Mの原則的な定義・基準はGX ZEHと同様ですが、評価方法などに違いがありますので、詳細は経済産業省の公式情報をご確認ください。

GX ZEHは、政府が掲げる以下の目標を達成するための取り組みのうちの1つです。

- •2030年に全新築建物へZEH基準の省エネルギー性能を確保する

- •2050年に全既存建物の平均でのZEH基準の省エネルギー性能を確保する

これからGX ZEH認定住宅を普及させるために、補助金制度や減税制度が実施されると予測されています。

GX ZEHに関わる補助金・減税特例制度は実施されるのか

GX ZEHの認定が始まるのは2027年4月からなので、2025年時点では、まだ公式な補助金・減税制度に関する情報は公開されていません。

ただし、住宅省エネキャンペーンを実施する国土交通省・経済産業省・環境省の令和8年度税制改正要望と予算概算要求を見ると、少なくとも2026年は省エネ住宅に関する制度が実施されそうです。

※補助金・減税制度については、最新情報をご確認ください。

| 省庁 | 令和8年度 税制改正要望・税予算概算要求のポイント |

|---|---|

| 国土交通省 |

|

| 経済産業省 |

|

| 環境省 |

|

(国土交通省|令和8年度税制改正、経済産業省|令和8年度税制改正について、総務省|令和8年度税制改正要望(環境省)、国土交通省|令和8年度国土交通省予算概算要求概要|住宅局、経済産業省|令和8年度概算要求・税制改正要望について、環境省|令和8年度予算概算要求事項別表の内容から関連する項目を抜粋)

実際、2025年度に実施されている子育てグリーン住宅支援事業では、GX ZEHに近いGX志向型住宅が補助金の支給対象になっています。

(参考:子育てグリーン住宅支援事業)

政府が掲げる目標の達成年目安が2030年であることから、建物の省エネ化や脱炭素化を進めている流れは当分続いて、2027年も何かしらの補助金や減税特例が実施される可能性は高いと考えられます。

「GX ZEH」とZEH・GX志向型住宅の違い

GX ZEHと混同されがちなのが、同じく省エネ住宅であるZEHとGX志向型住宅です。

しかし、これらには基準に明らかな違いがあります。

| 住宅の種類 | 基準 (戸建住宅の場合) |

|---|---|

| GX ZEH | 断熱性能:断熱等性能等級6以上 省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率):35%以上(再エネ除く) 再エネ性能(一次エネルギー消費量削減率):ZEH+115%・ZEH100%・Nearly75%以上 設備要件:太陽光発電・HEMS・蓄電池 |

| ZEH | 断熱性能:断熱等性能等級5以上 省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率):20%以上(再エネ除く) 再エネ性能(一次エネルギー消費量削減率):ZEH100%・Nearly75%以上 設備要件:太陽光発電のみ |

| GX志向型住宅 | 断熱性能:断熱等性能等級6以上 省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率):35%以上(再エネ除く) 再エネ性能(一次エネルギー消費量削減率):一般地域100%・寒冷地や低日射地域75%以上 設備要件:太陽光発電・HEMS |

つまり、住宅性能を比較すると「GX ZEH>GX 志向型住宅> ZEH」の順で高いということです。

2027年以降はこれまで一般的に使われてきたZEHの定義である「一次エネルギー消費量が正味ゼロ(マイナス)の住宅」を表す言葉は、公式の場においてGX ZEHと表記するとしています。

(参考:経済産業省|「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました|GX ZEH・GX ZEH-Mの定義<戸建住宅・集合住宅>)

そのため、今後はZEH単体のキーワードが使われるケースは減ると予想できます。

設計事務所・工務店も「情報発信」が受注獲得のカギに

ZEH基準ができたのは2015年12月で、そこから12年後の2027年にGX ZEH(新ZEH基準)が適用されます。

その間にも、認定のルールや補助金・減税制度の変更など、細かい情報が変更・更新され続けており、一般ユーザーは国が公表する公式情報に加えて、設計事務所・工務店などが発信する二次情報も求めているのが現実です。

実際に、「GX ZEH」とGoogle検索すると、経済産業省のページに続いて、ニュースサイトや設計施工を手がける会社のサイトが表示されます。

「これから省エネ住宅を建てたい」というユーザー心理を考えると、省庁のページよりもより具体的な内容を得られる可能性が高い設計施工会社のホームページを訪れるケースは決して少なくありません。

つまり、ホームページでの最新情報の発信が問い合わせ獲得につながるということです。

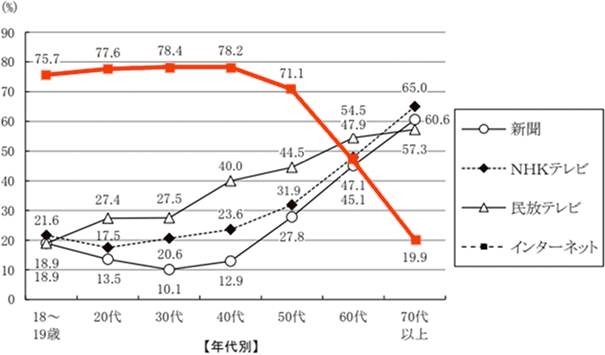

インターネットが「情報源として欠かせない」方の割合は50代までで70%を超えており、Googleなどの検索エンジンにおいて自社のホームページが上位に表示されるかどうかは、集客率・受注率に直結します。

(総務省|令和7年版情報通信白書|情報収集手段のグラフに色付け加工)

ただし、ホームページを開設しても、それだけでは会社の認知度は上がりません。

ホームページやSNSの集客効果を高めるためには、SEO・MEOなどやWEBコンテンツ作成など正しいサイト運営や、SNSとの連携が必要です。

効果を出せるホームページやSNSの運用には、どうしても時間と人員が必要で、中小企業の中には「取り掛かりたくてもできない」という会社様も珍しくありません。

私たちミライスタイルは、建築業界に特化したWEB運用会社で、ホームページの制作・リニューアルから、WEBコンテンツの作成、SNSの運用代行を通じて、中小企業様の問い合わせ獲得を二人三脚でサポートしています。

〈おすすめページ〉ホームページ集客ができない原因は間違ったSEO対策など|集客効果の高いSEO対策・事例を解説

WEBによる集客・求人を検討中の建築業者様は、ミライスタイルへお問い合わせください。

建築知識も持ち合わせた各分野の専門家による専任チーム体制で、WEB集客をサポートいたします。

まとめ

建築GXの取り組みのうちの1つとして、新築住宅の断熱・省エネ性能向上を実現するために2027年から導入されるのが「GX ZEH」です。

多くの人にとって重要な情報収集ツールであるインターネットからGX ZEHの受注を獲得するためには、自社のホームページやSNSを見直す必要があります。

ホームページ・SNSの集客効果を高めたい方は、結果を出せるWEB運用に取り組むことをおすすめします。

「WEB運用のやり方が分からない」という方は、ミライスタイルの無料オンライン相談などを、ぜひご利用ください。