2025年建築基準法改正後のリフォーム|建築確認が必要・不要なリフォーム内容をわかりやすく解説

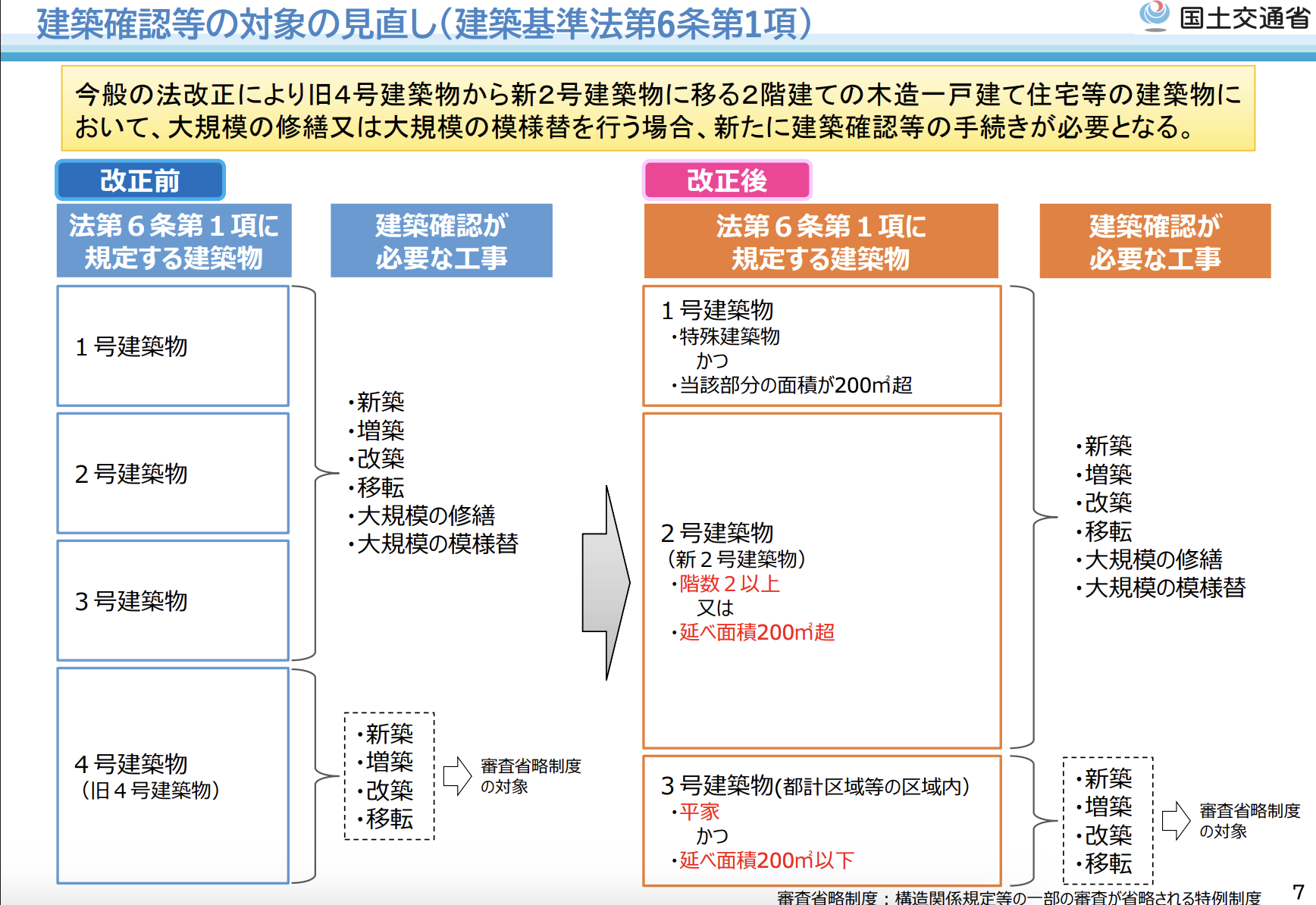

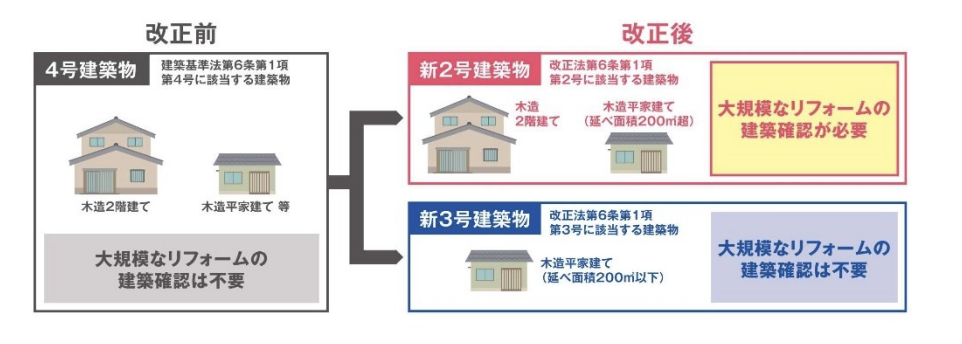

2025年4月の建築基準法改正では、木造住宅を中心に「4号特例」が見直され、確認申請の省略対象が大幅に縮小されました。

これにより、これまで申請不要だった一部のリフォーム工事でも、構造や防火性能に関わるリフォームは、規模を問わず建築確認が必要となります。

今回の改正は、建築物の安全性や省エネ性能の向上、そして既存住宅の有効活用を目的としたもので、リフォームを検討している方や事業者にとっても影響が大きい内容です。

本記事では、国土交通省が公表している公式資料をもとに、改正後の建築確認が必要なリフォーム・不要なリフォームをわかりやすく解説します。

目次

2025年建築基準法改正後のリフォーム

2025年4月の建築基準法改正によって、リフォームに関わる制度運用が大きく変わりました。

2025年の建築基準法改正では、これまでの「4号特例」の縮小により、木造住宅など小規模建築物でも構造審査が必要となるケースが増えています。

一方で、内装や設備交換など従来通り申請が不要なリフォームもあり、改正後はその判断がより複雑になりました。

ここでは、改正の背景を踏まえつつ、リフォームで建築確認が必要となるリフォームと不要なリフォームを整理します。

〈参照〉国土交通省:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

2025年建築基準法改正後の建築確認が必要なリフォーム

2025年の改正では、構造や用途に影響を与える大規模なリフォームは「建築確認申請が必要」と定義されました。

特に、建物の安全性・防火性能に関わる工事は、確認の対象になります。

判断の基準は、主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根・階段など)を「一種類以上・過半(全体の50%超)」改修する場合、大規模な修繕・模様替えに該当し、建築確認が必要とされています。

リフォームの中でも、「増築」「構造変更」「用途変更」など建物の性質を変える工事は、改正後に特に注意が必要です。

2025年建築基準法改正後の建築確認が不要なリフォーム

2025年の改正後も、すべてのリフォームに建築確認申請が必要になるわけではありません。

建物の構造や用途に影響を与えない軽微なリフォームは、改正後も引き続き建築確認申請の対象外です。

たとえば、内装の更新や設備交換など、主要構造部を改変しない工事は原則として「確認不要」とされています。

ただし、軽微に見えても構造や防火性能に影響する場合や建築確認が不要な工事を繰り返すことで、大規模改修に該当すると判断される場合があります。

リフォームの内容によって判断が分かれるため、判断が難しい場合は、建築士や指定確認検査機関に事前相談しましょう。

建築確認以外のリフォーム関連の改正内容も確認

2025年の建築基準法改正では、建築確認の要否以外にもリフォーム設計や施工に関わる重要な制度改変が複数加わりました。

ここでは、主要な建築確認以外のリフォーム関連の改正内容を解説します。

省エネ基準の適合義務化

2025年4月に施行された建築物省エネ法改正では、新築だけでなく、一定規模以上の増改築や大規模リフォームでも省エネ基準への対応が求められるようになりました。

以下のような工事では、建築物省エネ法に基づく基準適合を意識することが重要です。

- ・窓やドアの断熱改修、Low-Eガラスへの交換

- ・屋根や外壁の断熱材入替え

- ・高効率給湯器・省エネ設備の導入

ただし、リフォームの場合、既存構造との兼ね合いから新築のように完全適合させることは難しいため、「可能な範囲で基準に準拠する努力義務」という形で運用されています。

省エネ性能を高める改修は、建物の快適性や光熱費の削減だけでなく、国の補助金制度の対象となる場合もあります。

設計段階で省エネ基準への適合状況を確認し、必要に応じて補助制度の活用も検討しましょう。

木造建築物の構造基準・壁量計算の見直し

2025年の建築基準法改正では、木造建築物の構造基準が全面的に見直され、耐震性と安全性をより確実に確保するための新しい基準が導入されました。

リフォームで耐震補強や間取り変更を行う場合、現行基準に基づいた構造計算の再確認が必要になる場合があります。

改正前後の主な変更点は以下のとおりです。

| 項目 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 構造確認の対象 | 延べ面積500㎡以下の木造住宅は、簡易な壁量計算で安全性を確認可能 | 延べ面積300㎡を超える木造建築物では、構造計算が義務化 |

| 壁量・柱径などの構造基準 | 壁量・柱径の基準値が比較的緩やか | 耐力壁の必要量(壁量)が増加し、柱や梁の小径制限も厳格化 |

| 屋根荷重の算定方法 | 断熱材・仕上げ材の重量を単純化して計算 | 省エネ材・断熱材の重量を考慮した算定方法に変更 |

| 構造安全性の確認 | 簡易計算や経験則に基づく設計でも可 | 数値に基づく合理的設計・壁量計算の提出が必須化 |

構造材を変更する際は、旧基準のまま補強設計を行うと「新基準不適合」となる可能性があるため注意が必要です。

既存不適格建築物への対応制度の明確化

既存不適格建築物(建築当時は適法だが、法改正により現行基準を満たさなくなった建物)に対する運用が明確化されました。

従来は、既存不適格建築物の多くが「現行基準に合わないため改修不可」とされてきました。

しかし改正後は、安全性を確保していれば一部の規制を緩和した上でリフォームが可能になります。

たとえば、斜線制限や容積率オーバーなど構造外の部分は行政判断で特例適用が認められる場合があります。

ただし、これらの特例を適用するには、建築主事や指定確認検査機関との事前協議が必要です。

審査省略制度(旧4号特例)の対象縮小

これまで一部の小規模建築物では、設計審査を省略できる制度(4号特例)が認められていました。

しかし、2025年4月より、延べ床面積が200㎡を超える木造平屋や2階建て住宅が「新2号建築物」として、新たに厳しい審査対象になりました。

これまで不要だった構造・防火の設計図書の提出が義務化され、リフォームや増築の際にかかる手続きの期間や費用が増加する可能性があります。

一方、延べ床面積200㎡以下の住宅は「新3号建築物」として、従来に近い簡略な審査が認められていますが、省エネ基準への適合義務は引き続き求められます。

建築基準法の改正をはじめ、住宅・リフォーム業界は常に制度や市場が変化しています。

ミライスタイルは、建築業界に特化したホームページ制作・運用会社です。

改正情報を踏まえたサイトリニューアルやSEO改善など、目的に合わせたご提案が可能です。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

2025年建築基準法改正後に建築確認が必要・不要なリフォームの具体例一覧

2025年改正後の建築基準法では、リフォーム内容によって建築確認申請が必要な工事と不要な工事の線引きがより明確になりました。

国土交通省の資料をもとに代表的な改修工事を一覧で紹介します。

| 建築確認申請が必要なリフォーム | 建築確認申請が不要なリフォーム |

|---|---|

| 主要構造部の一種類以上を50%以上改修 (壁・柱・梁・床・屋根・階段など) |

壁紙や床材・天井材などの内装リフォーム (構造に影響しない範囲) |

| 屋根の全面掛け替え、屋根形状の変更 (重量・構造変更を伴う場合) |

屋根ふき材のみの改修、カバー工法による改修 (構造変更を伴わない場合) |

| 柱・梁・耐力壁の撤去や位置変更など、構造に影響を与える改修 | 非耐力壁の撤去や間仕切壁の移動 (構造に影響しない範囲) |

| 床構造の変更、スラブを抜く、吹き抜け新設など構造を変える工事 | 床材の張り替えや下地の補修など軽微な改修 |

| 建物の一部を増築 (部屋を増やす・延べ床面積が増える) |

トイレ・キッチン・浴室の位置変更や交換など、既存空間内での間取り変更(増築を伴わない範囲) |

| 用途変更 (住宅→店舗、事務所→住居など) |

用途を変えない内装・設備リフォーム (リビングを和室に変更など) |

| 外壁の全面改修 (下地交換・耐震補強を伴う) |

外壁の再塗装、防水シートの張り替え、部分補修など |

| 窓・ドア開口部の位置・サイズを大きく変更する工事 | 既存開口部の建具交換、サッシの断熱改修 (枠を残す範囲) |

| 屋根裏や地下を居室化する、用途を変更する改修 | 収納や小屋裏の補修、仕上げ変更のみで用途を変えない改修 |

| 建築基準法上の避難経路・防火区画に関わる改修 | 同等性能の建具・内装材に交換する軽微な改修 |

〈参照〉国土交通省:木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について

2025年の改正後は、リフォーム内容に応じて建築確認が求められる範囲が拡大しています。

「構造に関わる改修」「用途を変える工事」「増築を伴う改修」は原則として申請が必要です。

一方で、内装・設備更新など軽微な改修は確認不要ですが、判断に迷う場合は専門家へ相談することをお勧めします。

制度改正をわかりやすく伝えるホームページ設計・情報発信をお考えの方は、ミライスタイルにご相談ください。

建築・リフォーム業界に特化したWeb制作・運用で、集客力と信頼性を高めるサポートを行っています。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

建築確認が必要なリフォームを実施する場合の手続きの流れ

建築確認が必要なリフォームでは、新築と同様の申請・審査手続きを経る必要があります。

2025年の建築基準法改正後は、図面や構造計算の提出内容が厳格化されたため、従来よりも早い段階での準備が重要です。

リフォームで建築確認が必要になった場合の手続きの流れは以下のとおりです。

| 建築確認が必要なリフォームを実施する場合の手続きの流れ |

|---|

| 1. 既存建物の調査と図面の確認 ↓ 2.基本設計・構造検討 ↓ 3.建築確認申請書の作成・提出 ↓ 4.審査・確認済証の交付 ↓ 5.工事着工・中間検査 ↓ 6.完了検査・検査済証の交付 |

改正後は、構造・防火・省エネ性能を同時に確認する必要があるため、設計段階での法令適合チェックがより重要になっています。

また、工事内容の変更が生じた場合には、「計画変更申請」を行う必要があるなど、運用面でも慎重な対応が求められます。

早い段階から建築士や確認検査機関と連携し、最新の基準に沿った安全なリフォーム計画を立てましょう。

建築確認が必要なリフォームを実施する場合の注意点

2025年の建築基準法改正後に「建築確認が必要なリフォーム」を実施する場合は、手続きの厳格化に伴い、計画段階からの準備と法的確認がこれまで以上に重要です。

設計者・施工者体制のチェックポイント

建築確認が必要なリフォームを行う際は、確認申請や構造補強設計の実績がある専門業者を選定することが重要です。

改正後は構造・省エネ・防火の要件が複雑化しているため、設計から申請まで一貫して対応できる体制が求められます。

専門業者を選定する際の主なチェックポイントは以下のとおりです。

- ・確認申請・構造補強の設計経験がある設計者・施工者か

- ・建築士が常駐、または設計監理を担える体制か

- ・過去に法改正後の案件(耐震・省エネ・用途変更等)に対応した経験があるか

複数社で相見積もりを取り、申請手続きのサポート範囲や費用の妥当性も比較検討し信頼できる専門業者を選定しましょう。

既存図面・検査済証・確認通知書の有無確認

リフォーム前に、建物の法的な適合性を証明するための書類を必ず確認しておく必要があります。

特に「確認通知書」や「検査済証」、「設計図書」などの有無によって、建築確認申請時に求められる審査内容や提出書類が大きく変わるため注意しましょう。

検査済証がない、または不完全な場合は、現地調査や法適合性の再確認が必要となり、設計者による構造検討や行政への相談が発生することがあります。

不明点がある場合は、早めに専門業者や建築士へ相談し、現行法への適合性を確認しておきましょう。

補正要求に備えた余裕スケジュール設計

建築確認申請では、審査の過程で補正指摘(設計内容の修正依頼)が発生することがあります。

補正が発生すると工期に影響が出るため、最初から余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

注意しておきたいポイントは以下のとおりです。

- ・補正対応に1〜2週間かかるケースを想定して工程を組む

- ・建築確認審査機関の繁忙期には審査期間が延びる可能性がある

- ・補正・再審査を含めた全体スケジュールの管理が重要

特に改正初年度は審査体制の変更により、自治体ごとに対応差が生じやすいため注意が必要です。

記録保管・将来対応を見据えたドキュメント整備

工事完了後には必ず完了検査を受け、検査済証を取得しましょう。

検査済証は、工事が建築確認の内容どおりに実施されたことを証明するもので、取得していない場合は建物の引き渡しや使用が制限されることがあります。

また、建築確認済証や設計図書をもとに、リフォーム後の建物が現行法に適合していることを示す「適合証明」を整えておくことも大切です。

その後の改修や売却時に「法令に適合した建物」であることを証明する根拠になります。

資料は、デジタル・紙の両方で保管し、次回改修や所有者変更時にも参照できる状態にしておくのがおすすめです。

法改正の内容や補助制度など、専門性の高い情報を正しく伝えるホームページ運用が求められます。

ミライスタイルでは、建築業界に特化した、ホームページ制作・運用改善まで一貫支援しています。

【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。

2025年建築基準法改正後のリフォーム Q&A

最後に、2025年建築基準法改正後のリフォームについて、ミライスタイルがよくいただく質問・回答を紹介します。

既存不適格建築物をリフォームする場合の手続きの流れを知りたい

既存不適格建築物をリフォームする際は、建物の現状を把握しつつ、現行の建築基準法にできる限り適合させることが求められます。

2025年以降は、国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン」にもとづき、以下の手順で進めるのが一般的です。

| 既存不適格建築物をリフォームする場合の手続きの流れ |

|---|

|

1. 状況確認・資料収集:登記簿謄本、建築確認申請書、検査済証、図面などを入手 |

緩和措置により、安全性に支障がなければ一定の不適格状態(高さ・採光など)を存続できる場合がありますが、建築士による現況調査書の提出が必要です。

再建築不可の土地でリフォームをする場合の手続きの流れを知りたい

再建築不可の土地でリフォームを行う場合は、建築確認が原則出せないため、「建築確認が不要な範囲での改修」しか実施できません。

2025年の建築基準法改正後はこの条件がさらに厳格化し、リフォーム内容によっては「事実上困難」なケースもあります。

| 再建築不可の土地でリフォームをする場合の手続きの流れ |

|---|

|

1. 現況・法的状況の確認:登記簿謄本、住宅地図、建築確認通知書の有無を確認 |

建築確認が必要なリフォーム(構造変更、増築など)は原則不可です。

再建築不可土地は接道要件を欠いているため、法的に「建築行為」に該当する改修は許可されません。

大規模リフォームや構造変更を希望する場合は、一級建築士・行政窓口・指定確認検査機関に事前相談のうえ、43条許可などの道を検討しましょう。

まとめ

2025年4月の建築基準法改正により、リフォームにおける建築確認手続きの範囲や審査内容は大きく見直されました。

これまで「4号特例」で確認申請が不要だった木造住宅の一部改修でも、構造や安全性に関わる大規模なリフォームでは申請が必要となるケースが増えています。

一方、内装や設備交換など構造に影響しない改修は引き続き申請不要ですが、法令への適合は必須です。

リフォームでは、調査・設計・申請・工事・完了検査までの流れを理解し、既存不適格建築物や再建築不可物件など法的制約への対応も考慮することが重要です。

ミライスタイルは、全国からお問い合わせいただけるホームページ制作・運用会社です。

オンライン個別相談を毎日開催しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社ミライスタイル

〒300-2417茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5

tel:029-734-1307

fax:029-734-1308